世界何时铸剑为犁什么意思 原来出自这个历史典故

世界何时铸剑为犁?原来这个成语背后有这么深的历史渊源

大家好呀!今天想和大家聊一个特别有意思的成语——"铸剑为犁"。次听到这个词的时候,我就觉得特别有画面感,脑海里立刻浮现出铁匠把武器熔化成农具的场景。不过说实话,当时我完全不知道这个成语的具体含义和来历,直到后来查了资料才发现,原来它背后藏着这么深的历史典故和人类理想。

"铸剑为犁"字面意思是什么?

咱们先拆解一下这个成语的字面意思。"铸"就是把金属熔化后倒入模具制作物品的过程;"剑"就不用多说了,是古代常见的武器之一;"为"在这里是"变成"的意思;"犁"则是农耕时代重要的农具之一。所以字面上看,"铸剑为犁"就是把武器熔化了做成农具。

这个意象特别生动对吧?把象征战争的剑,改造成象征和平与生产的犁,一下子就传递出了"化干戈为玉帛"的意思。不过我觉得更有意思的是,这个成语不是中国人凭空想出来的,它其实有着非常具体的历史渊源。

这个成语的西方起源

可能很多人和我初一样,以为"铸剑为犁"是个地道的中文成语。其实不然!它早出自《圣经·以赛亚书》第2章第4节:"他们要将刀打成犁头,把枪打成镰刀;这国不举刀攻击那国,他们也不再学习战事。"

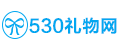

后来在1957年,苏联还把这个意象做成了雕塑《铸剑为犁》,由雕塑家叶夫根尼·武切季奇创作,送给联合国作为礼物,现在还在联合国纽约总部花园里放着呢。这个雕塑特别有意思,是一个健壮的男子高举锤子,正在把剑锻造成犁的形状。

我查资料的时候还发现一个冷知识:在英文中,这个成语通常说成"beat swords into plowshares",直译就是"把剑打成犁头"。你看,东西方文化虽然差异很大,但对和平的向往却是相通的。

中文语境中的使用

在中国,"铸剑为犁"这个说法虽然出现得比较晚,但类似的思想其实自古就有。比如《论语》里孔子说"远人不服,则修文德以来之",主张用文化感化而不是武力征服;墨子更是明确提出"非攻"的思想。

到了现代,"铸剑为犁"这个成语经常被用来表达对世界和平的期盼。比如我们常说"希望有一天世界能够铸剑为犁",意思就是希望战争永远消失,人类能把用于军事的资源都转为民用。

我觉得这个成语特别美的地方在于,它不是简单地说"不要战争",而是提出了一个积极的转化方案——把战争的工具变成生产的工具。这种建设性的和平观,比单纯的反战更有深度。

世界真的能"铸剑为犁"吗?

说到这里,可能有的朋友会问:这个理想很美好,但现实世界中真的有可能实现吗?说实话,我也经常思考这个看看当今世界,局部冲突不断,军备竞赛仍在继续,"铸剑为犁"似乎还是个遥远的梦想。

不过,如果我们把目光放长远些,人类确实在某些方面已经部分实现了这个理想。我整理了一些数据:

| 时期 | 全球军事开支占GDP比例 | 备注 |

|---|---|---|

| 冷战高峰期(1960年代) | 约-% | 美苏军备竞赛激烈时期 |

| 冷战结束后(1990年代) | 约-% | 和平红利时期 |

| 2020年代 | 约2.2% | 虽局部冲突仍在,但整体比例下降 |

从这张表可以看出,虽然完全"铸剑为犁"尚未实现,但全球军事开支占经济总量的比例确实在下降,这说明人类确实把更多资源投入了和平发展而非军事对抗。

另一个令人欣慰的现象是,很多原本用于军事的技术后来都转化为了民用,比如互联网初就是美国国防部的项目,GPS也是军转民的典型例子。这不正是某种程度上的"铸剑为犁"吗?

每个人都能成为和平的使者

聊了这么多历史和宏观视角,我觉得"铸剑为犁"其实也可以是个人的修行。虽然我们普通人没法决定国家是否削减军费,但可以在自己的生活中"化剑为犁"——把对抗的思维转化为建设的思维。

比如遇到意见不合时,是选择争吵对抗,还是尝试沟通理解?面对社会是单纯抱怨批评,还是积极参与改善?这些日常选择,其实都是微观层面的"铸剑为犁"。

我特别喜欢一句话:"要想改变世界,先改变自己。"如果每个人都能在生活中少一些对抗、多一些建设,那么无数个人的小变化汇聚起来,或许真能让"铸剑为犁"的世界早日到来。

结语

"铸剑为犁"这个看似简单的成语,承载着人类对和平朴素的向往。它告诉我们,和平不仅仅是战争的缺席,更是资源的转化、思维的转变。虽然完全实现这个理想还前路漫漫,但历史上每一次军控协议的签署、每一项军事技术的民用转化、每一个普通人选择理解而非对抗,都是向这个理想迈进的一小步。

不知道各位对"铸剑为犁"这个成语有什么看法?你们觉得在当今世界环境下,这个理想是更加遥不可及了,还是看到了新的希望?欢迎在评论区分享你的见解~