信春哥什么意思从网络热词看年轻人的流行文化

信春哥什么意思?从网络热词看年轻人的流行文化

大家好呀!今天咱们来聊聊这个"信春哥"到底是个啥意思。作为一个经常在网上冲浪的小编,我发现这个梗真是火得不行,但说实话,次看到的时候我也是一脸懵——春哥是谁?为什么要信他?今天咱们就来扒一扒这个网络热词背后的故事,顺便聊聊年轻人的流行文化那些事儿。

"信春哥"的起源故事

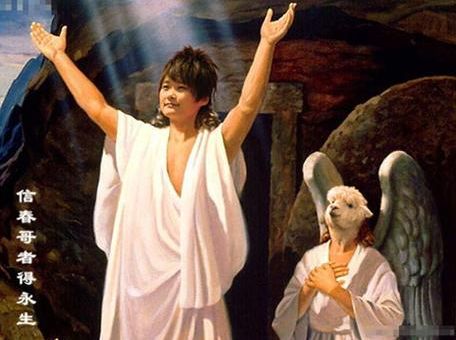

记得次听到"信春哥"这个词,是在大学宿舍里。室友突然来了一句"信春哥,不挂科",我当时就愣住了——这是什么神秘咒语吗?后来才知道,原来这个梗早起源于李宇春的粉丝文化。

李宇春,2005年《超级女声》冠军,因为中性风格被称为"春哥"。粉丝们半开玩笑地说"信春哥,得永生",后来这个梗就被网友们玩坏了,衍生出各种版本:

| 版本 | 含义 |

|---|---|

| 信春哥,不挂科 | 考试前求保佑 |

| 信春哥,原地复活 | 游戏玩家用语 |

| 信春哥,涨工资 | 职场人的美好愿望 |

你看,一个简单的梗能被玩出这么多花样,年轻人的创造力真是无穷无尽啊!

为什么年轻人爱玩这种梗?

作为一个90后(暴露年龄了),我深深理解这种网络文化的魅力。它特别"解压"——生活已经够累了,开个玩笑怎么了?这种梗特别容易引起共鸣,一说"信春哥",大家都能会心一笑。

我记得有次期末考试前,整个宿舍都在转发"信春哥,不挂科"的表情包,虽然知道是玩笑,但莫名就觉得压力小了很多。这种集体玩梗的行为,其实也是一种社交方式,能快速拉近人与人之间的距离。

网络热词的传播密码

"信春哥"能火这么久,我觉得有几个关键因素:

1. 简短好记:三个字,朗朗上口

2. 可塑性强:能套用在各种场景

3. 无伤大雅:不涉及敏感话题

4. 有共鸣点:反映了年轻人的某种心态

这种梗的生命力特别强,就像病毒一样自我复制、变异。你今天看到的是"信春哥,不加班",明天可能就变成"信春哥,脱单快"了。

从"信春哥"看年轻人的亚文化

透过这个梗,我们其实能看到年轻人亚文化的一些特点:

反叛精神:把偶像"神化"本身就是一种对传统偶像崇拜的反讽

幽默感:用玩笑化解现实压力

社群认同:知道这个梗的自动成为"自己人"

快速迭代:梗更新换代特别快

我记得有段时间,"信春哥"几乎成了年轻人的接头暗号。不知道这个梗?那你可能就out了。这种文化现象特别有趣,它不靠官方推广,完全靠网友自发传播。

网络热词的社会功能

别看这些梗好像没什么营养,其实它们承担着重要的社会功能:

1. 情绪宣泄:生活太苦,需要点甜

2. 身份认同:我是"懂梗"的年轻人

3. 社交货币:提供了聊天话题

4. 文化创新:不断创造新的表达方式

作为一个经常写网络文化的小编,我越来越觉得这些看似无厘头的梗其实反映了社会心态的变化。比如"佛系""躺平"这些词,不都是年轻人对现实压力的某种回应吗?

网络流行语的正确打开方式

当然,玩梗也要有度。我个人觉得:

1. 在合适的场合用

2. 注意不要冒犯他人

3. 别过度消费一个梗

4. 保持创新精神

记得有次在正式会议上,有人突然来了句"信春哥,项目过",虽然大家笑了,但明显感觉气氛有点尴尬。所以啊,梗虽好,可不要贪杯哦!

那些年我们一起追过的网络热词

说到网络热词,"信春哥"不是一个人在战斗。让我们回忆一下那些曾经风靡一时的梗:

1. 贾君鹏,你妈妈喊你回家吃饭

2. 神马都是浮云

3. 蓝瘦香菇

4. 我太难了

5. 奥利给

每个热词背后都是一段集体记忆。作为一个网络原住民,看到这些词就像翻开了一本青春纪念册。

写在后

聊了这么多,其实"信春哥"到底是什么已经不重要了。重要的是,它成为了我们这代人共同的文化记忆。网络热词就像时代的注脚,记录着年轻人的喜怒哀乐。

你次听到"信春哥"是什么时候?有没有什么特别有趣的玩梗经历?或者你还知道哪些"信春哥"的变体版本?来评论区聊聊吧!