趔趄是什么意思 简单解释这个动作的含义和用法

趔趄是什么意思?这个动作也太真实了吧!

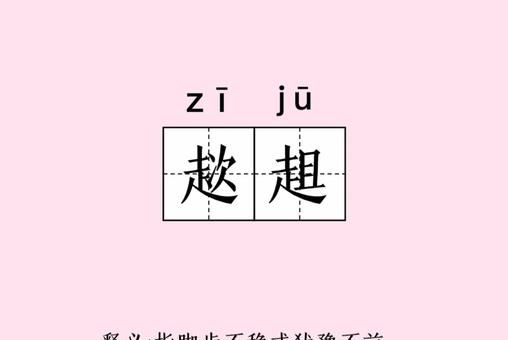

大家好呀!今天咱们来聊一个特别有意思的词——"趔趄"。说真的,次看到这个词的时候,我差点儿也"趔趄"了一下,因为完全不知道该怎么读啊!后来查了字典才知道,原来读作"liè qie"。这个词虽然看起来有点生僻,但其实描述的场景我们每个人都经历过,只是平时可能没太注意罢了。

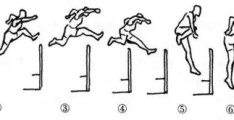

趔趄到底是什么神仙动作?

简单来说,趔趄就是那种走路时突然不稳,身体歪斜,差点摔倒但又没完全摔倒的状态。想象一下:你正悠闲地走在路上,突然踩到一块小石头或者被什么东西绊了一下,身体猛地向前或向旁边倾斜,手臂不自觉地挥舞试图保持平衡,整个人呈现出一种"我要倒了!不,我还能抢救一下!"的戏剧性画面——这就是标准的趔趄了!

我敢打赌,看到这里你脑子里已经浮现出自己或者别人趔趄的场景了。没错,这个动作太常见了,常见到我们甚至都懒得用一个专门的词来描述它。但中文就是这么神奇,连这种细微的动作都有专门的词汇对应。

趔趄的N种触发场景

趔趄可不是随随便便就能做出来的动作,它需要特定的"天时地利人和"。根据我的不完全统计,趔趄通常发生在以下场景中:

1. 踩到不明物体:小石子、香蕉皮(虽然现实中很少真的踩到香蕉皮)、玩具车任何你没想到会出现在脚下的东西都可能成为趔趄的导火索。

2. 被绊到:门槛、突起的路面、自己的鞋带这些"隐形杀手"常常让我们措手不及。

3. 突然腿软:比如蹲太久站起来的时候,或者身体不舒服时走路,都可能出现趔趄。

4. 被人撞到:拥挤的地铁里、热闹的商场中,一个不经意的碰撞就可能让你表演趔趄。

5. 穿新鞋:尤其是高跟鞋或者不习惯的鞋子,走起路来那叫一个步步惊心。

| 趔趄场景 | 常见程度 | 尴尬指数 |

|---|---|---|

| 踩到小石子 | ||

| 被自己鞋带绊到 | ||

| 穿新高跟鞋 | ||

| 地铁突然刹车 |

趔趄的社交属性

别看趔趄是个小动作,它在社交场合可是有着独特的地位。趔趄是个绝佳的破冰神器。想象一下,你在一个陌生的聚会上,不小心趔趄了一下,周围人可能会善意地笑一笑,然后你们就有了话题。当然,前提是没真的摔个狗吃屎。

趔趄还能测试周围人的反应速度。真爱你的朋友会时间伸手扶你,普通朋友会事后问一句"没事吧",而损友则会先笑够了再说"你刚才那样太搞笑了"。

重要的是,趔趄是个万能借口。上班迟到?"路上差点摔倒,耽误了点时间";没及时回消息?"刚才走路没看手机,差点趔趄";甚至约会迟到也可以用"为了不趔趄所以走得很小心"。虽然这些借口用多了可能不太灵,但偶尔用用还是可以的嘛!

文学影视作品中的趔趄

趔趄在文艺作品中也是个常客,而且往往承担着重要的叙事或象征功能。比如:

1. 喜剧效果:周星驰电影里那些夸张的趔趄动作,总能让人捧腹大笑。

2. 预示危险:恐怖片中,主角突然趔趄一下,往往预示着不好的事情即将发生。

3. 表现醉酒:影视剧里表现喝醉的人,趔趄是标配动作。

4. 象征人生:有些文艺作品用趔趄来象征人生的坎坷和不确定性。

记得有部电影里,主角每次人生转折前都会趔趄一下,后来观众都学会用"趔趄预警"来预测剧情发展了。这种小细节用得妙,真的能给作品加分不少。

如何优雅地趔趄

既然趔趄难以避免,那不如学习如何优雅地应对。经过多次实践(别问我怎么实践的),我总结出了以下心得:

1. 保持微笑:趔趄后立刻露出"我没事"的微笑,能有效缓解尴尬。

2. 顺势而为:与其拼命抵抗趔趄的趋势,不如顺着力量方向小跑几步,看起来就像你本来就想加速一样。

3. 加入动作:趔趄时可以假装系鞋带或整理裤脚,把意外变成故意。

4. 转移注意力:趔趄后立刻指着远处说"看那是什么",虽然老套但管用。

5. 自嘲精神:直接说"看我多会跳舞",把尴尬变成幽默。

当然,这些技巧的运用需要练习,过度使用可能会让人觉得你经常心不在焉。好的办法还是走路时多注意脚下,减少趔趄发生的频率。

趔趄的哲学思考

有时候我会想,趔趄其实挺像人生的。我们都在努力保持平衡,但总会遇到意想不到的阻碍;我们试图走直线,却常常不得不调整方向;眼看要摔倒时,又总能奇迹般地找回平衡。

趔趄提醒我们:完美无缺的行走是不可能的,偶尔的摇晃和调整才是常态。重要的是,每次趔趄后我们都能继续前进。这么一想,趔趄不仅不可怕,反而有点可爱了呢!

你印象中深刻的一次趔趄经历是什么?是在什么情况下发生的?有没有什么特别搞笑或者尴尬的后续?