清圣浊贤是什么的别称古代人竟然这样称呼酒

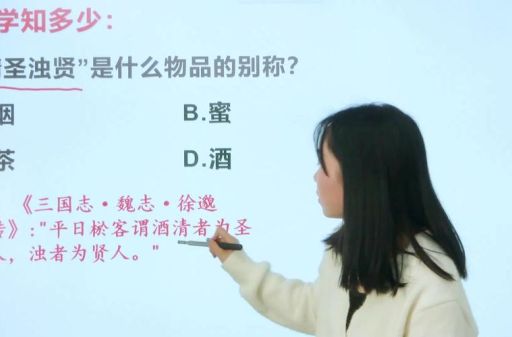

清圣浊贤是什么的别称?古代人竟然这样称呼酒

各位酒友们好啊!今天咱们来聊一个特别有意思的话题——"清圣浊贤"这个听起来文绉绉的词,居然是古代人对酒的别称!是不是感觉特别有文化气息?作为一个偶尔小酌两杯的小编,发现这个冷知识的时候也是惊掉了下巴,原来古人对酒的称呼这么讲究!

清圣浊贤到底是什么意思?

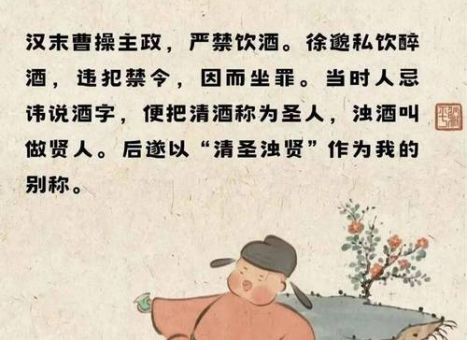

先来拆解一下这个词组。"清圣"指的是清澈的好酒,"浊贤"则是指浑浊的普通酒。古人把酒分为清浊两种,清酒尊贵如圣人,浊酒亲切如贤人,这种比喻简直不要太文艺!

我查资料的时候发现,这个称呼早可以追溯到三国时期。《三国志·魏志·徐邈传》里就有记载,说徐邈把清酒称为"圣人",浊酒称为"贤人"。后来这个说法就被文人雅士们广泛使用,成了酒的雅称。

想想也挺有意思的,现代人喝酒可能就直接说"白的""啤的""红的",古人却能把喝酒这件事上升到哲学高度,连酒都要分个圣贤等级,这境界不服不行啊!

为什么古人要给酒起这么文雅的别称?

我觉得吧,这跟中国古代的酒文化有很大关系。酒在古人生活中可不只是饮品那么简单,它承载了太多文化内涵。从祭祀到宴会,从文人雅集到市井小酌,酒都是不可或缺的角色。

而且古人特别讲究"礼",连喝酒都有各种规矩。给酒起这么文雅的别称,可能也是为了彰显喝酒这件事的仪式感和文化品位。就像现在有些人喝红酒要讲究年份、产地一样,古人喝个酒也要分个三六九等。

我特别能理解这种心态——当你真心喜欢一样东西的时候,就总想给它起个特别的名字,让它显得与众不同。就像爱猫人士会给自家主子起各种奇葩名字一样,古人对待心爱的酒,自然也要费尽心思。

古代酒的种类和称谓大全

除了"清圣浊贤",古代对酒的称呼简直多到爆炸!我整理了一些特别有意思的,分享给大家:

| 别称 | 解释 | 出处/背景 |

|---|---|---|

| 杜康 | 传说中发明酿酒的人,后成为酒代称 | "何以解忧,唯有杜康"——曹操 |

| 醍醐 | 指美酒,原指酥酪上凝聚的油 | 佛教用语,比喻美酒如醍醐灌顶 |

| 绿蚁 | 指新酿的酒,因表面有绿色泡沫 | "绿蚁新醅酒,红泥小火炉"——白居易 |

| 黄封 | 宫廷御酒,因用黄罗帕封口 | 宋代宫廷酒的特称 |

看完是不是觉得古人太会玩了?一个酒能有这么多花名,而且每个名字背后都有故事。相比之下,我们现在说"二锅头""茅台"是不是显得太直白了?

从酒名看古代社会文化

研究这些酒名特别有意思,因为它们反映了不同时期的社会文化。比如:

1. 魏晋时期:文人崇尚清谈,酒名也特别风雅,"圣人""贤人"这种称呼就很符合当时士大夫的审美

2. 唐代:国力强盛,酒文化繁荣,出现了"剑南春""兰陵美酒"等地域性名酒

3. 宋代:商品经济发达,酒名开始变得多样化,有"蜜酒""菊花酒"等特色酒品

我特别喜欢从这些小细节窥探古代生活。想想看,李白要是活在今天,可能就不会写"金樽清酒斗十千"了,而是"茅台一杯好几千",这画风突变啊!

现代酒文化的对比思考

说到这里,我不禁想到现代酒文化的变化。现在虽然酒的品种更多了,生产工艺更先进了,但总觉得少了点古人那种雅致。

现在的酒名大多直白粗暴,要么是产地+香型,要么就是简单粗暴的度数标注。当然也有例外,比如一些精酿啤酒会起特别文艺的名字,但整体上还是偏实用主义。

不过换个角度想,这也许反映了时代的进步。古代酒名那么文雅,部分原因可能是识字率低,需要文人阶层用高雅词汇来彰显身份。而现在信息爆炸,简单直接的命名反而更有效率。

但我觉得,适当保留一些传统文化元素也挺好的。至少下次朋友聚会,我可以装模作样地说:"今日与诸位贤达共饮清圣浊贤,实乃人生快事!"保证能收获一堆白眼,哈哈!

个人饮酒小感悟

说到喝酒,我虽然不是什么品酒大师,但也有点小体会。记得次喝到真正的陈年黄酒时,确实有种"醍醐灌顶"的感觉——原来好酒真的不一样!那种醇厚绵长的滋味,确实配得上"圣人"的称号。

而平常小饭馆里的散装酒,虽然粗糙了点,但配上几个家常小菜,和朋友侃大山,也别有一番"贤人"般的亲切感。这可能就是古人区分清圣浊贤的智慧吧——不同场合、不同心境,适合不同的酒。

有时候我觉得,喝酒这件事,三分在酒,七分在情。再好的酒,一个人闷头喝也没意思;再普通的酒,和知心好友一起喝也能喝出琼浆玉液的感觉。古人大概早就悟透了这个道理,所以才给酒起了这么多拟人化的名字。

后的小问题

各位读者朋友,你们平时喝酒吗?有没有遇到过特别有意思的酒名或者饮酒趣事?如果让你给现代的酒起个文雅的古代风格名字,你会怎么起呢?欢迎在评论区分享你的"酒经"!